“谁为国尽忠牺牲,我们就替谁尽孝。”这是周跃南记了大半辈子的话。

1985年,边境硝烟未散。周跃南的战友陈云生在一次高地爆破任务中英勇牺牲,年仅24岁。战后,陈云生被追记二等功,评为革命烈士。他没有留下遗言,只留下一个战友间的约定。

出征前夕,11名温州籍战士在训练场的国旗下叠手起誓:“谁为国尽忠,我们就替谁尽孝。”这个用生命许下的承诺,在战火纷飞的岁月里,如同一粒顽强的种子,深深扎根年轻战士的心底。

战场归来,当部队保送周跃南上军校的喜讯传来,他考虑再三,还是谢绝了,提出了退伍返乡。部队领导追问缘由,他只回答四个字:“回家,尽孝。”

他回到了温州,和几位战友徒步爬上陈云生的老家——海拔500多米的藤桥利八坑村。那是一间破旧的木屋,屋里空荡荡的,只有陈云生的父母陈周兴和温善妹。他们在烈士遗像前磕头:“阿爸阿妈,云生为国尽忠,以后我们为您尽孝,我们都是你们的云生。”

那一刻,老两口泪流满面。自此,这座高山上的木屋便有了四季更迭的温度——年年清明、端午、中秋、春节,几位战友都会带上水果、月饼等物品上山看望。每次前来,周跃南总会细细察看屋里的生活起居:冬天送来厚被,夏天送来凉席,发现电视坏了,便立刻换一台新的;看到老人不适应新款衣服,他便特意翻找旧款式送来;生活用品有短缺,他总是第一时间补齐;遇到台风天,他扛着梯子上山,爬上屋顶一片片查瓦片,只为让这间屋子不漏一滴雨、不进一丝风。

日子久了,村里人看着都说:“这个儿子真好。”有人问周跃南图什么。他说:“兄弟把命都交代了,我不过是守着承诺。”

2008年,陈云生的父亲过世,周跃南请了3天假在山上守孝,送完老人最后一程。看着独自留在山上的阿妈,偏僻的老宅又常有野猪出没,周跃南与战友商量、筹钱,给阿妈安个新家。

半年时间,新家落成,窗明几净,两层小楼,阿妈终于搬下了山。周跃南不放心,还给阿妈买了手机,每隔几天就打一次,嘘寒问暖。

2013年夏,台风来袭。周跃南给阿妈打电话,电话响了很久一直没人接听。“不会出事吧?”周跃南心急如焚,立刻开车上山。山屋空无一人,他又冒着暴雨,在山间寻找,终于在山脚下找到了阿妈,他既焦急又释然,撑着伞,将阿妈搀扶回家。

2019年春,阿妈也离去了。遗像,是周跃南亲手抱上的。他没哭,只是与几位老战友默默守在身旁,送老人走完最后一程。葬礼结束,他们没有回家,而是来到陈云生的墓前,说道:“你为国尽忠,我们替你尽孝。云生,我们做到了。”

岁月流光里,从青葱小伙到两鬓斑白,这份承诺,周跃南一守,就是34年。

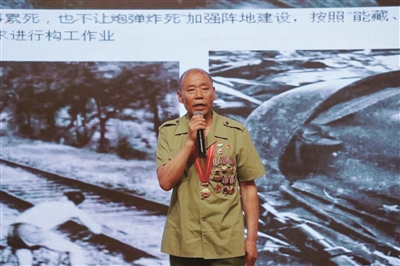

这份“最美承诺”,在瓯江两岸传递,叩动着无数人的心弦。2006年,周跃南被评为“感动温州十大人物”,后又获“中国好人”“全省道德模范”“全国模范退役军人”等荣誉称号;以周跃南为原型的院线电影《最美的承诺》搬上银幕,人们透过影片感受到铁血硬汉的家国情怀。

从陪伴阿爸阿妈开始,他还把这份承诺,一点点延伸至更多守护。2015年5月26日,周跃南拿出积蓄1万元,在温州市慈善总会设立“微基金”,发动战友们抱团行善,专门帮扶烈士遗属和瓯海泽雅山区的独居老人。每逢重阳,他和战友们提着米面油上山,为孤寡老人送去节日的烟火气,也送去温热的战友情。

后来,他还成了红日亭的志愿者。每隔一段时间,他便会到亭里,系上围裙,站在大锅前,为环卫工人和流浪人员舀粥盛饭,腰酸背痛时也从不抱怨,只说一句:“他们比我更辛苦。”闲暇时,他便跟着亭里的老人们走村入户,把关心与陪伴送进更多人的心里。

如今,66岁的周跃南依然步履不停。2021年4月,他牵头成立“周跃南景山退役军人代表工作室”;2024年6月,“红星老兵”志愿服务队成立,他担任副队长。

自2019年以来,他已开展红色宣讲300余场,听众达万余人次。有人听得热泪盈眶,有人听完起身敬礼。而周跃南说得最多的一句话是:“诚信是一个人的根,是一辈子都不能忘的信仰。”

战火已熄,山河无恙。但总有人,把一句承诺,走成了一生的路。

来源:温州日报

原标题:践行34年的“最美诺言”

周跃南:“你为国尽忠我替你尽孝”

记者:庄越